目次

墓石に刻む文字は、古くは経文や梵字だけでした。戦国時代になって、武士たちが戒名や法名を刻むようになり、江戸末期になると庶民の間でも俗名や本名が刻まれるようになりました。

現代では、宗教や宗派によって異なりますが、墓石の表面に刻む文字は、比較的自由に決められるようになってきました。

棹石の「正面」に刻む、おもな彫刻

家名

「○○家之墓」、「○○家先祖代々之墓」、「○○家」など。

※「両家墓」では、「A家/B家」と2つの家名を刻む場合もあります。

題目

題目文字は、宗旨・宗派によって異なります。

●仏教:「南無阿弥陀仏」、「南無妙法蓮華経」。

●神道:「○○家奥津(都)城」。

●キリスト教:十字架など

故人をイメージさせるような言葉、詩や俳句の一節など。

言葉の例:「心」「やすらぎ」「愛」「絆」

図柄・図案(故人にゆかりのある絵柄など)

※宗教的にふさわしく文字の禁止事項など、彫刻する文字に規制を設けている霊園もあるため、事前に確認する必要があります。

棹石の「側面」や「裏面」に刻む、おもな彫刻

戒名(法名)

寿陵墓、生前戒名を彫刻される場合は、彫刻部に朱を入れることがあります。

俗名(故人の生前の姓名)

没年月日(命日)

享年(亡くなられた時の年齢)

建立年月日(お墓を建立された年月日) 例:平成二十年十月吉日

建立者名(施主名)

連名で彫刻することもあります。 例:「○○家 兄弟一同」

※墓誌がある場合は、棹石ではなく墓誌部に彫刻します。

文字の書体

おもな書体:楷書・行書・草書・隷書・ゴシック

一般的に、最もわかりやすい楷書体が好まれますが、手書きの自筆文字などを刻むこともできます(別途費用が加算されます)。

書体については、書体見本からお選びいただけますが、墓地や霊園に出向かれた際に、いろんなお墓の彫刻をご覧になると参考になります。

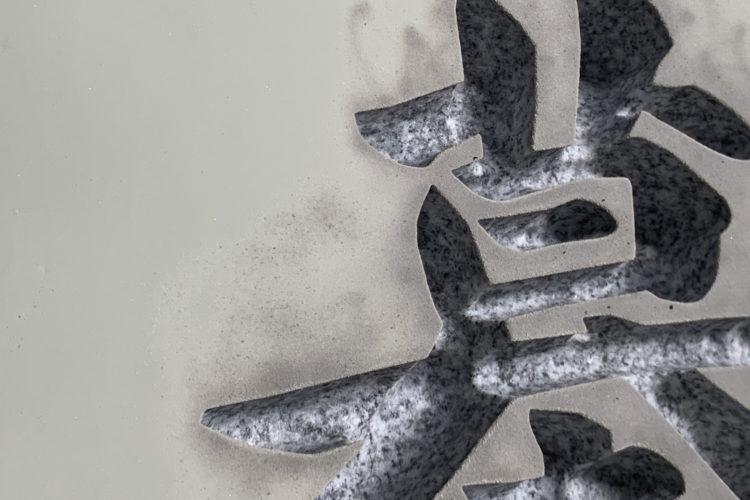

文字の刻み方

手彫りの文字彫り

文字を書いた紙を墓石の表面に貼り、小さなタガネを使って文字の縁取りをします。ノミの一種を使って、文字の内側部分を削り取ると、文字が彫り上がります。

機械による文字彫り

昭和40年代以降、圧縮空気で細かい砂を吹き付けて文字を彫る「サンドブラスト」という方式の機械が一般的になりました。墓石の表面に、文字を切り抜いたシートを貼り付け、機械で砂を吹き付けると、砂の力で文字の部分だけ石が削り取られ、文字が彫り上がります。

削り直し・追加彫刻

削り直しとは、すでに彫刻された文字などを消して、再度文字彫刻を入れることです。その場合、墓石の表面の「削り直し&磨き」という工程が必要になり、墓石の再設置費用と削り直しの費用がかかります。

追加彫刻とは、ご遺骨を埋葬した際に、故人の戒名(法名)を追加することです。

その場合、彫刻用の機械を持ち込んで現場での作業が可能であれば、比較的安価(参考:1名追加2~3万前後)にできます。

ただし、棹石や墓誌を一度取り外して彫刻する必要がある場合は、設置費用分が加算されます。

墓地・霊園選びでお困りですか?

「霊園さがし」は、全国の墓地・霊園情報を掲載したポータルサイトです。さまざまな条件から、あなたの探しているお墓を見つけることができます。まずは以下からお探しのエリアをお選びください。

墓地・霊園選びでお困りですか?

「霊園さがし」は、全国の墓地・霊園情報を掲載したポータルサイトです。さまざまな条件から、あなたの探しているお墓を見つけることができます。まずは以下からお探しのエリアをお選びください。

この記事を読んだ方はこんな記事も読まれています

-

墓石の種類

目次1 産地によって石の種類・個性も異なります。1.1 国内産石材と外国産石材1.1.1 国産1.1.2 中国1.1.3 インド1.1.4 その他 産地によって石の種類・個性も異なります。 国内産の石材だけでも200種類 […]

墓石の種類

-

墓石の形・デザイン

目次1 墓石の形・デザインも多様化しています。1.1 和型の墓石1.2 洋型の墓石1.3 オリジナルの墓石 墓石の形・デザインも多様化しています。 日本のお墓といえば、角柱塔型の「和型」が一般的ですが、最近は欧米のお墓の […]

墓石の形・デザイン

-

墓石加工

目次1 採石された石材は熟練職人の手で仕上げられます。1.1 一般的な墓石の加工手順 採石された石材は熟練職人の手で仕上げられます。 国内外の採石場から採石された石材は、加工工場で切断され、その後丹念に研かれ、熟練職人の […]

墓石加工

-

お墓の構造

目次1 仏式のお墓は、墓石と付属施設が必要です。1.1 お墓の構成 仏式のお墓は、墓石と付属施設が必要です。 お墓は、お参りの対象となる墓石だけでなく、墓石に付属する施設も必要になります。 宗教や宗派によっても異なります […]

お墓の構造